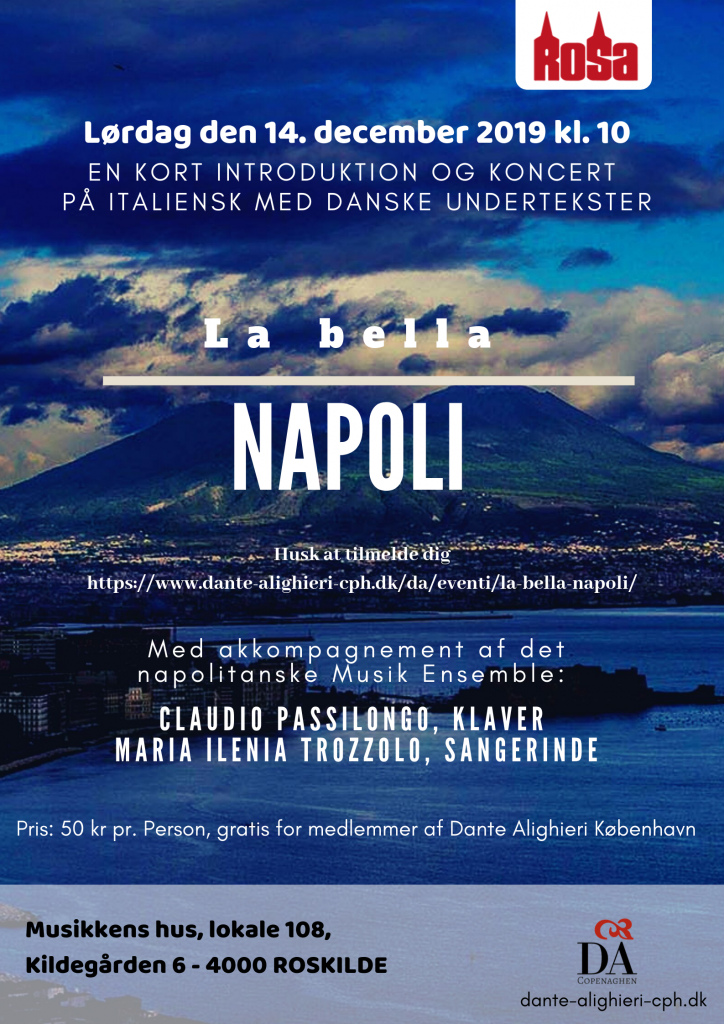

en kort introduktion og koncert på italiensk med danske undertekster

Med akkompagnement af det napolitanske Musik Ensemble: Claudio Passilongo, klaver og Maria Ilenia Trozzolo, sangerinde

Se mappe her LINK

Book nederst på siden

Giorni fa mi è capitato di leggere questa bellissima frase sul tema della vita :

Vivere non è abbastanza, bisogna avere il sole , la libertà ed un piccolo fiore .

L' autore è Hans Christian Andersen.

Solo l'Autore di tante fiabe che hanno fatto sognare generazioni di bambini , poteva dare un' immagine così poetica della vita.

Vivere senza guardarsi intorno ed apprezzare tutta la bellezza della Natura non è vivere! Guardare e sentire il sole fuori e dentro di noi. Godere della libertà!

Queste poche pennellate di parole, semplici ma incisive, riescono a dare così bene il senso della vita.

Sono le stesse pennellate di colore che si ritrovano nella descrizione del mondo marino della Sirenetta. La semplicità delle piccole cose: le conchiglie, tutta la flora e la fauna marina in una miriade di colori che si staglia davanti ai nostri occhi come un dipinto tridimensionale.

Bellissima la descrizione del giardino dai fiori rossi della Sirenetta che ancora di più sottolinea la bellezza delle cose semplici.

La citata libertà è la stessa che caratterizza questa delicata creatura del mare. Opera la sua scelta di diventare Umana per Amore, si assume la responsabilità di questa scelta. Soffre fisicamente, ma soprattutto le duole il cuore quando il suo amato principe sceglie un' altra sposa. Quando potrebbe salvare la sua vita uccidendo il suo amato, sceglie la morte in nome di quell' amore così grande da andare oltre la vita. Diventa una bolla evanescente ma capace di aiutare chi ne avrà bisogno.

Questa è la favola e ciò che io ho letto sfogliando per l'ennesima volta le sue pagine.

Ma ora vi racconteró una leggenda...

Questa sirena fa parte della nostra tradizione.

Gli abitanti di Napoli usano definirsi " partenopei " in nome di questa sirena, di cui si può ammirare la statua a Piazza Sannazzaro. Secondo la storia , Napoli ( Neapolis , città nuova) fu fondata dai Greci nel IV sec.a.C..

Il suo capo è appoggiato ad est sull' altura di Capodimone ed il piede ad ovest verso il Promontorio di Posillipo.

Resto spaesata, a volte, dinanzi all’enorme offerta di canali e programmi televisivi che oggi abbiamo a disposizione. Troppo abbondante e, spesso, di scarsa qualità, per cui, prima di trovare qualcosa che valga la pena di vedere, si deve fare una lunga e attenta selezione. Ci sono i canali tematici per gli appassionati di alcune materie, hobby e generi cinematografici e tantissimi dedicati ai bambini. Chi appartiene alla mia generazione ricorderà che, quando eravamo bambini, i canali erano pochi e la scelta ancor di più. Ho trascorso i primi anni della mia vita guardando i film di Shirley Temple, i classici del western, il mago di Oz (1939), il lago dei cigni (del 1981, cartone antesignano de “La principessa del lago”), e, soprattutto, quelli di Totò.

Ne ho visti tanti, se non tutti, e più volte, ma pur amando il principe della risata, con il tempo sono finiti nel dimenticatoio. L’altro giorno, parlandone con mio figlio, sono rimasta sorpresa quando mi ha rivelato di non aver mai visto “Miseria e nobiltà”. L’ho ritenuta una mia grave mancanza, dal momento che sto cercando di inculcare nei miei figli un’adeguata cultura cinematografica, al di là del gusto personale. Ed un cult del cinema come questo non può mancare all’appello. Ho rimediato subito e l’ho costretto a vederlo all’istante. Era un po’ ricalcitrante inizialmente, ma dopo i primi momenti di perplessità l’ho visto via via apprezzare sempre di più la comicità semplice, genuina, spoglia di fronzoli e volgarità di questo film. Oltre ad essere un pezzo di storia del cinema, è anche un affresco della vita a Napoli, alla fine del 1800. Totò interpreta Felice Sciosciammocca, maschera reinventata e portata sulle scene da Eduardo Scarpetta e divenuta celebre grazie all’eccezionale attore partenopeo. Di professione scrivano squattrinato e sciupafemmine, Felice condivide casa, sventure e miseria con l’amico Pasquale, fotografo ambulante e le rispettive famiglie. I due vivono alla giornata, cercando di sfuggire ai creditori e di raggranellare qualcosa per sfamare mogli e figli, ma con scarso successo. Ormai sono ridotti alla fame, quando la fortuna va loro incontro nei panni di don Luigino, un giovane benestante che si innamora di Pupella, la figlia di Pasquale. Luigino viene a sapere che la sua amata non mangia da diversi giorni, quindi salda i debiti di Felice e Pasquale e invia loro un lauto pasto, ordinato al ristorante. Pupella, Felice e la compagna Luisella, Pasquale e sua moglie Concetta credono di avere le allucinazioni per la fame, quando il cuoco allestisce dinanzi ai loro occhi un banchetto coi fiocchi. Appena questi si allontana si avventano tutti sulla tavola imbandita. E’ memorabile la scena in cui Totò e gli altri protagonisti mangiano gli spaghetti con le mani, accennando una tarantella. Chi non l’ha mai vista? La fortuna bussa una seconda volta alla porta di Felice e Pasquale quel giorno. Il marchesino Eugenio è innamorato della bellissima Gemma, una ballerina di teatro e sorella di don Luigino, ma i suoi parenti altolocati non approvano la sua unione con una borghese. Paga, allora, gli squattrinati per fingersi la sua nobile parentela. Vestiti rispettivamente da marchese, principe di Casador, contessa e contessina del Pero, Felice, Pasquale, Concetta e Pupella vanno a casa di don Gaetano, per chiedere la mano di Gemma, ma giunti lì la vicenda si ingarbuglierà creando una serie di equivoci, che si concluderanno con un lieto fine, per tutti, o quasi.

Ne ho visti tanti, se non tutti, e più volte, ma pur amando il principe della risata, con il tempo sono finiti nel dimenticatoio. L’altro giorno, parlandone con mio figlio, sono rimasta sorpresa quando mi ha rivelato di non aver mai visto “Miseria e nobiltà”. L’ho ritenuta una mia grave mancanza, dal momento che sto cercando di inculcare nei miei figli un’adeguata cultura cinematografica, al di là del gusto personale. Ed un cult del cinema come questo non può mancare all’appello. Ho rimediato subito e l’ho costretto a vederlo all’istante. Era un po’ ricalcitrante inizialmente, ma dopo i primi momenti di perplessità l’ho visto via via apprezzare sempre di più la comicità semplice, genuina, spoglia di fronzoli e volgarità di questo film. Oltre ad essere un pezzo di storia del cinema, è anche un affresco della vita a Napoli, alla fine del 1800. Totò interpreta Felice Sciosciammocca, maschera reinventata e portata sulle scene da Eduardo Scarpetta e divenuta celebre grazie all’eccezionale attore partenopeo. Di professione scrivano squattrinato e sciupafemmine, Felice condivide casa, sventure e miseria con l’amico Pasquale, fotografo ambulante e le rispettive famiglie. I due vivono alla giornata, cercando di sfuggire ai creditori e di raggranellare qualcosa per sfamare mogli e figli, ma con scarso successo. Ormai sono ridotti alla fame, quando la fortuna va loro incontro nei panni di don Luigino, un giovane benestante che si innamora di Pupella, la figlia di Pasquale. Luigino viene a sapere che la sua amata non mangia da diversi giorni, quindi salda i debiti di Felice e Pasquale e invia loro un lauto pasto, ordinato al ristorante. Pupella, Felice e la compagna Luisella, Pasquale e sua moglie Concetta credono di avere le allucinazioni per la fame, quando il cuoco allestisce dinanzi ai loro occhi un banchetto coi fiocchi. Appena questi si allontana si avventano tutti sulla tavola imbandita. E’ memorabile la scena in cui Totò e gli altri protagonisti mangiano gli spaghetti con le mani, accennando una tarantella. Chi non l’ha mai vista? La fortuna bussa una seconda volta alla porta di Felice e Pasquale quel giorno. Il marchesino Eugenio è innamorato della bellissima Gemma, una ballerina di teatro e sorella di don Luigino, ma i suoi parenti altolocati non approvano la sua unione con una borghese. Paga, allora, gli squattrinati per fingersi la sua nobile parentela. Vestiti rispettivamente da marchese, principe di Casador, contessa e contessina del Pero, Felice, Pasquale, Concetta e Pupella vanno a casa di don Gaetano, per chiedere la mano di Gemma, ma giunti lì la vicenda si ingarbuglierà creando una serie di equivoci, che si concluderanno con un lieto fine, per tutti, o quasi.

Un film che con la sua schiettezza e semplicità strappa sorrisi autentici ed un momento di vero svago e spensieratezza.

Alla fine mio figlio, che appartiene alla generazione dei filmoni dagli effetti speciali sensazionalistici mi ha detto: “Mamma, avevi ragione, avrei dovuto vederlo prima”. E , quando un figlio adolescente per una volta ti dà ragione, è una grande soddisfazione.

Su Facebook mi era capitato di tanto in tanto di imbattermi nei suoi brevi video e li avevo visti con grande piacere, perché è un narratore accattivante e dalla simpatia coinvolgente. Come spesso accade sui social, però, mi ero lasciata distrarre dal susseguirsi dei post e l’avevo perso di vista, senza neppure appuntarmi il suo nome. Ho ripensato a lui un paio di giorni, mentre stavo scrivendo un articolo sulle origini di Napoli. Non è stato difficile rintraccialo, perché ho scoperto che si tratta di un nome e di un volto noti della cultura napoletana.

Si tratta di Amedeo Colella, che delizia il suo pubblico con aneddoti e curiosità sulla città partenopea. Ricercatore senior del CRIAI di Portici (Napoli), centro di ricerca informatico promosso dall’Università Federico II, Amedeo Colella è appassionato degli studi storici, in particolare della storia di Napoli. I suoi racconti sono affascinanti perché non si limita a narrare semplicemente i fatti storici, ma li arricchisce con tutti gli aspetti folkloristici, culturali, antropologici che caratterizzano il popolo napoletano. È proprio l’essere napoletano, quella che viene definita napoletanità, il cuore della sua narrazione. Ora, è difficile spiegare il termine napoletanità a chi non conosce Napoli e i suoi abitanti, ma semplificando molto potremmo definirla l’insieme delle tradizioni, usi, costumi e filosofia di vita di un popolo che si è sempre distinto per la sua vivacità, una fantasia ai limiti della genialità, un istinto di conservazione che ha consentito di tramandare nei secoli un patrimonio culturale di immenso valore.

Amedeo Colella, innamorato della sua Napoli, si è adoperato per contribuire alla conservazione di questo patrimonio culturale, ma anche alla sua diffusione. Ha scritto vari libri, di cui io, per il momento, son riuscita a leggere solo il primo, del 2010, “Manuale di napoletanità”. Si tratta di una lettura facile e piacevole, ma è allo stesso tempo un vero concentrato di aneddoti, curiosità, fatti storici di grande interesse. Io stessa, pur essendo napoletana, ho imparato tante cose che non conoscevo sulla mia città e ho avuto modo di capirne tante altre, che non mi ero mai spiegata.

Il libro si apre con un test di ingresso, per verificare il livello di napoletanità e si conclude con una verifica di quanto appreso ed è strutturato in 365 lezioni semiserie, una per ogni giorno dell’anno. Come l’autore avverte nella premessa, data l’immensità del patrimonio culturale napoletano, non ha alcuna pretesa di esaustività, ma in base al suo gusto e al suo piacere, Amedeo Colella ha scelto 365 chicche da regalarci, a partire dall’etimologia del termine “paraustielli”, passando attraverso il rapporto tra Giacomo Leopardi e Napoli, per finire con il ricordo del compianto Massimo Troisi, che continua a vivere nel cuore di tutti i napoletani. Ogni lezione è fine a se stessa e può avere ad oggetto, senza un ordine precisato, storia, geografia, leggende, modi di dire e proverbi, musica e poesia, commedia e cinematografia, senza tralasciare la gastronomia, che si sa, a Napoli è fondamentale.

Un libro che si fa leggere con il sorriso sulle labbra, ma che custodisce soprese insospettabili, sia per i napoletani, sia per chi decide di avvicinarsi al mondo della napoletanità per curiosità o per amore di questa stupenda città.

Altri libri di Amedeo Colella sono: 1000 quesiti di napoletanità del 2011, Mangianapoli 180 cose da mangiare a Napoli almeno una volta nella vita del 2012, Manuale di filosofia napoletanta del 2014, Mille paraustielli di cucina napoletana del 2018.

La strada si snoda nel centro storico a ridosso del Decumano Maggiore (Via dei Tribunali) ed ospita le botteghe degli artigiani che d’estate e d’inverno si dedicano all’antica arte presepiale, che ebbe origine nel 1200, quando San Francesco d’Assisi ebbe l’idea di mettere in scena la nascita di Gesù, per diventare, poi, una tradizione del folklore napoletano. Passeggiando lungo via San Gregorio Armeno, invasa da turisti e bancarelle, ogni portone e cortile nasconde delle sorprese: all’intero di essi, gli artisti allestiscono veri e propri capolavori, di ogni grandezza e per tutti i gusti, dai minuscoli presepi nei gusci delle noci a quelli con pastori ad altezza naturale, scolpiti nel legno, di terracotta, dipinti a mano. Ci si incanta dinanzi alla perfezione di pastori piccolissimi, all’espressività dei volti, alle caratteristiche di ciascuno legate ad una simbologia sospesa tra il sacro e profano. Già, perché nel presepe napoletano i pastori hanno un nome, una personalità, un significato e vanno collocati in determinate posizioni. In un presepe napoletano che si rispetti non può mancare Benino, il pastorello addormentato in mezzo alle sue dodici pecorelle; il vinaio e il panettiere a simboleggiare l’eucarestia e dall’altro lato Ciccibacco, dio pagano del vino; il pescatore, che rappresenta il pescatore di anime; la meretrice che volge le spalle alla grotta, in contrapposizione alla purezza della Vergine Maria; i re Magi, provenienti dall’Oriente e recanti oro, incenso e mirra in dono al Bambinello e poi il monaco, i due compari, l’oste e i dodici venditori, uno per ciascun mese dell’anno. Altrettanto simbolici sono i luoghi rappresentati nel presepe: l’osteria, che rifiutò l’ospitalità alla Madonna e a San Giuseppe, il forno, il fiume, il ponte, la chiesa e il pozzo. All’interno delle botteghe è facile incontrare appassionati cultori ed estimatori di quest’arte che sono ben lieti di divulgare le loro conoscenze in materia, raccontando aneddoti, storie e tradizioni legate al presepe napoletano, che pur conservando le sue caratteristiche, ogni anno, grazie al lavoro incessante e alla fantasia degli artigiani, si arricchisce di anno in anno di nuove statuine, che raffigurano personaggi moderni.

In tal senso il presepe napoletano non è solo un simbolo religioso, ma diventa uno specchio della società e della comunità napoletana. Ecco così fare la loro comparsa sul presepe delle statuine di Totò, Pino Daniele, Massimo Troisi, Diego Armando Maradona, Berlusconi e Salvini. Insomma non ci sono limiti alla creatività degli artisti del presepe, che riescono a rappresentare scorci di realtà, tra religione e vita quotidiana, quasi come se mettessero in scena delle rappresentazioni teatrali. Tra il profumo di sfogliatelle, pizza, struffoli e roccocò, una passeggiata lungo via dei Tribunali e San Gregorio Armeno è una delle tradizioni natalizie più care ai napoletani e tappa obbligata per tutti i turisti, perché la magia del Natale, tra i vicoli di Napoli, ha il gusto e i colori dell’arte, della poesia e dello stupore.

La storia è ambientata, per lo più, in una Napoli che conosco bene, in un rione vicino al quale sono cresciuta e ho lavorato per vari anni. Leggerli è stato per me come fare un viaggio nel tempo, in quei luoghi a me così familiari, mentre ai personaggi del libro si mescolavano voci e volti di persone reali che hanno popolato la mia infanzia. Attraverso la penna della scrittrice, conosciamo le due protagoniste Elena Greco, detta Lenù, e Raffaella Cerullo, detta Lila, prima bambine e adolescenti, mentre cercano di trovare la strada per affrancarsi dall’esistenza toccata in sorte alle loro madri; poi donne, ciascuna con le proprie difficoltà, con i propri errori e drammi, ma sempre unite, anche quando la vita le separerà e le porterà lontano, a vivere due esistenze molto diverse fra loro.

Sullo sfondo, Elena Ferrante dipinge un affresco, che parte dal microcosmo del rione e si allarga alla città di Napoli e all’Italia intera, in un arco di tempo lungo cinquant’anni, con frammenti di storia che si mescolano alle esistenze delle protagoniste, dei loro vicini di casa, amici, nemici; ci racconta i cambiamenti politici, sociali e culturali di 5 decenni, dalle lotte femministe a quelle sindacali, visti sia attraverso la prospettiva dei salotti intellettuali e altolocati, che si troverà a frequentare Lenù e sia attraverso quella del degrado della strada, vissuto da Lila.

In primo piano, invece, colloca l’amicizia tra Lenu’ e Lila, la descrizione dei loro mondi interiori, così diversi eppure così uguali. Un’amicizia, quella tra le due protagoniste, che è un intreccio di sentimenti ed emozioni: affetto, invidia, amore, rancore, perché Lenù e Lila sono così umane da non risparmiarsi nulla, neppure i tradimenti. Non c’è spazio per il buonismo, in questi libri di Elena Ferrante, tutte le debolezze, fragilità, miserie dei personaggi vengono messe a nudo, non c’è catarsi, consolazione, una chiusura definitiva, ma solo un realismo puro e tormentato, che tratteggia l’intera narrazione.

Lenù e Lila si perderanno e si ritroveranno più e più volte, nel corso degli anni, perché alla fine l’unica certezza è che nulla di definitivo vi sia nella vita e che, per quanto si possa andare lontano, dalle proprie origini non si può mai fuggire del tutto ; ma ciò che più mi è rimasto nel cuore di questi libri è una mia personale considerazione sull’amicizia: un vero amico è colui che, quando la vita ti farà dubitare di te stesso, sarà lì a ricordarti chi sei veramente, perché potrai rispecchiarti dentro di lui e ritrovarti sempre, a dispetto del tempo e delle distanze.

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Daremo per scontato che tu sia d'accordo, ma puoi annullare l'iscrizione se lo desideri. Accetta Leggi di più

Questo sito usa i cookies per gli strumenti di analisi statistiche. Per saperne di più